Des chercheurs de l’Inserm et des hôpitaux Necker enfants malades et Bicêtre, à Paris, ont élaboré des niveaux de référence (NR) pour trois actes de radiologie interventionnelle pédiatrique. Les actes en question sont l’angiographie de soustraction digitale cérébrale, l’embolisation de la malformation artérioveineuse cérébrale et la sclérothérapie percutanée de malformation veineuse superficielle de la tête et du cou. L’article est paru en février dans la revue European Radiology [1].

Les études sont rares en imagerie interventionnelle pédiatrique

L’initiative est inédite. Peu de travaux de recherche ont en effet abordé la question des NR en imagerie interventionnelle chez les enfants. Ceux qui existent se concentrent sur les interventions cardiologiques. La raison ? La difficulté de rassembler des cohortes suffisantes. « Les examens sont moins standardisés en interventionnel qu’en diagnostic. De plus, pour les enfants, il faut élaborer des niveaux par morphologie de taille et de poids », explique Bouchra Habib Geryes, physicienne médicale à Necker et coordinatrice de l’étude. L’enjeu est pourtant d’importance : « les enfants sont plus radiosensibles. Leur espérance de vie est plus longue. Ils ont donc plus de risques de développer un cancer radio-induit », rappelle la professionnelle de santé.

Un recueil des données étalé sur trois ans

Pour réunir assez de patients, les chercheurs ont opté pour des actes pratiqués de manière courante et suivant des procédures identiques dans les deux centres. Ils ont en outre étalé la période de recueil sur trois ans, de janvier 2012 à mars 2015. « Nous nous sommes assurés que les protocoles et les opérateurs n’avaient pas changé entre-temps », précise Bouchra Habib Geryes.

550 procédures sur 419 patients

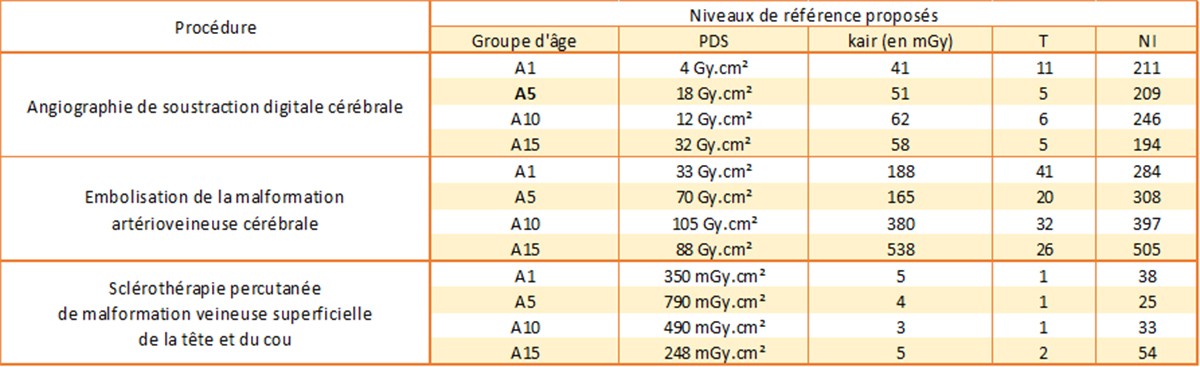

Au total, ils ont rassemblé les données dosimétriques de 550 procédures, réalisées sur 419 patients. Au moins 20 patients par procédure et pour chacune des quatre tranches d’âge définies : A1 (moins de 2 ans), A5 (2 à 7 ans), A10 (8 à 12 ans) et A15 (13-18 ans). Quand c’était possible, ils ont recueilli le produit dose surface (PDS), le temps de scopie (T), le kerma dans l’air (Kair) et le nombre d’images de graphie (NI). Ils ont également relevé le poids, l’indice de masse corporelle (IMC) et la circonférence du crâne des participants.

Le 75e centile de la distribution des valeurs collectées

Comme le recommandent la directive européenne 2013/59/EURATOM et les publications 60 et 73 de la Commission internationale de radioprotection (ICRP), les niveaux de référence élaborés correspondent au 75e centile de la distribution des valeurs collectées dans les deux centres.

Niveaux de références proposés par groupe d'âge pour le produit dose surface (PDS), le kerma dans l'air (Kair), le temps de scopie (T) et le nombre d'images de graphie (NI). @ AP-HP

« Ces NR n’ont pas vocation à indiquer une valeur limite. Ils doivent servir de repères pour améliorer l’optimisation de la radioprotection », soulignent les chercheurs dans leur article. Parmi les limites de leur travail, ils citent son caractère rétrospectif, qui n’a pas permis de récolter toutes les données pour tous les examens. Bouchra Habib Geryes pointe en outre que le choix de centres de référence, avec des machines modernes et des radiologues sensibilisés à la radioprotection, a pu faire baisser les doses. « Mais ces établissements reçoivent des cas complexes, pour lesquels les niveaux de dose sont plus élevés. Cela pourrait compenser », estime-t-elle.

Une étude sur l’appareil digestif

L’équipe, qui a déjà présenté ses résultats dans plusieurs congrès, entend explorer plus avant la question des NR en radiologie interventionnelle pédiatrique. Une étude a notamment démarré dans 4 hôpitaux parisiens autour des interventions sur l’appareil digestif.

Discussion

Aucun commentaire

Commenter cet article